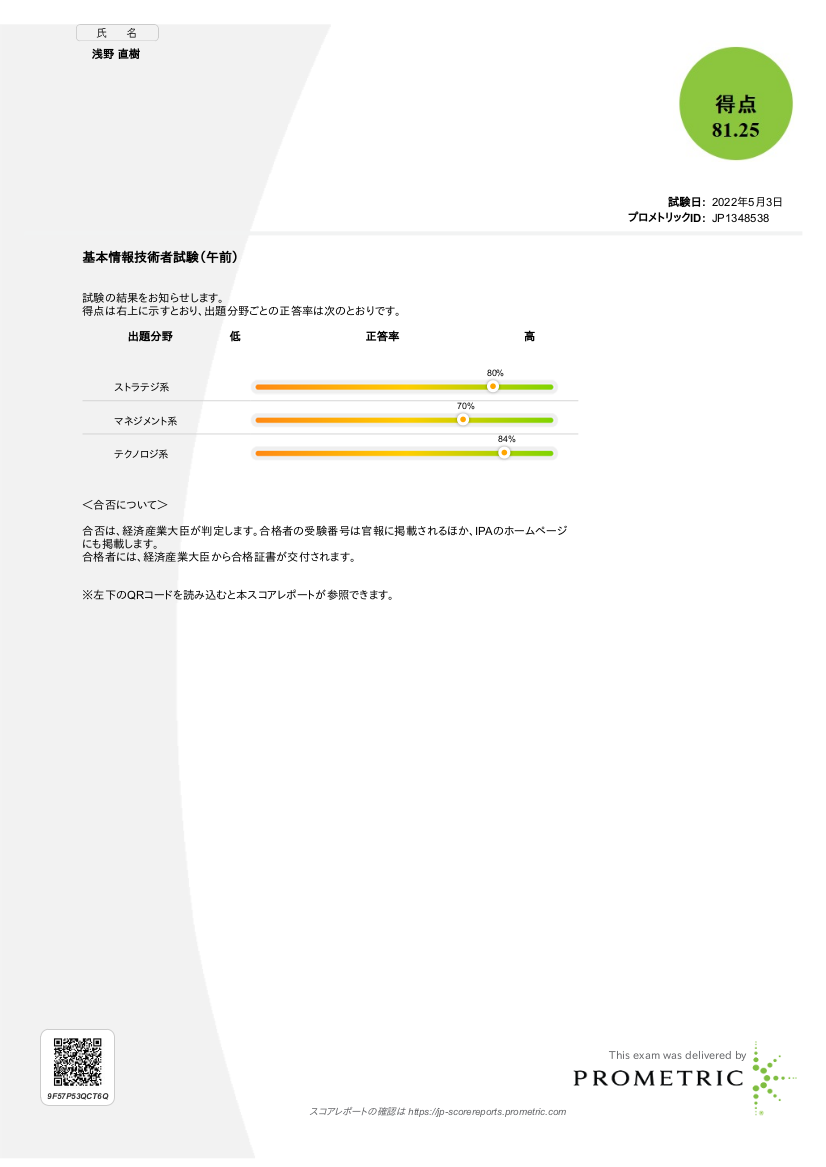

令和4年度上期基本情報技術者試験に合格しました。

受験前に書いた記事は以下です。

予想以上にいい出来でした。

この画面は、簡易表示です

令和4年度春期応用情報技術者試験に合格しました。

結果を見る前に書いた記事は以下です。

午後の記述式問題では、できたと思っていても減点されていたと推測されます。

上記のリンク先の記事で書いた方向性は大きく間違っていなかったと思います。

以下民事訴訟法についてはその条数のみを示す。

〔設問1〕

第1 ①の方法の適法性

Xが当事者能力を有することを前提としても、Xが当事者として適切かどうかが問題となる。というのも、Xのような権利能力のない社団は、登記上、不動産の所有者になれないからである。もっとも、判例では、代表者名義の登記を求める訴えが認められており、甲土地の総有権の確認を求める本件訴えは、なおさら認められる。

一般に、社団の代表者は、一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有しているので、下線部の事情は問題とならない。問題になるとすれば、Xの内部で、A以外の訴えを提起することに反対している構成員が新たに代表者に選出され、その者が訴えを取り下げるということである。

以上より、①の方法の訴えは適法である。

第2 ②の方法の適法性

②の方法のようにXの構成員らが原告となって甲土地の総有権の対外的な確認を求める訴えは、実体法的に合一にのみ確定すべきなので、40条1項の必要的共同訴訟である。必要的共同訴訟であるかどうかは、実体法を基準にして訴訟法的な調整をして判断するとしても、対外的な総有権の確認はどうしても合一にのみ確定すべきであり、調整の余地はない。しかも、これは、訴訟提起の段階から共同が求められる固有必要的共同訴訟である。

Xの構成員全員が原告になれば訴えが適法であるが、下線部の事情からそれは不可能である。そうすると、②の方法の訴えは不適法であるようにも思われる。総有権ではなく入会権(固有必要的共同訴訟である)についてではあるが、その対外的な確認を求める訴えが、同調しない者を被告に回せば適法であると判断した判例がある。裁判を受ける権利を保障するためにそれが妥当である。

その判例に従うと、本件では、訴えに反対する構成員を被告にして、賛成する構成員が原告になり、Xの構成員全員が当事者になれば、訴えが適法になる。

〔設問2〕

第1 本件別訴の適法性

142条で重複起訴が禁止されているのは、裁判所の判断の矛盾を防ぐことが主な理由である。被告の応訴の労を省き、訴訟経済に資することも理由であるが、副次的な理由にすぎない。裁判所の判断の矛盾を防ぐという観点から、禁止される重複起訴に当たるかどうかは、当事者と訴訟物の同一性から判断する。

当事者については、本件訴訟も、本件別訴も、XとYで同一である。被告と原告とが入れ替わっているが、裁判所の判断の矛盾を防ぐためには、当事者が同じであると考える。訴訟物については、本件訴訟は甲土地の総有権(所有権)、本件別訴は所有権に基づく甲土地の明渡請求権であり、異なっている。本件別訟が認容されたときの主文は、「Xは、Yに対し、本件土地を明け渡せ。」というものになり、本件訴訟が認容されたときの主文である本件土地がXの総有(所有)であることの確認と矛盾しない。既判力(114条1項)は、判決の主文に包含するものに限り生じるところ、これらの主文に矛盾がないからである。例えば、本件土地をXが総有(所有)していたとしても、何らかの事情によりXがYに対し本件土地を明け渡さなければならない可能性がある。

以上より、本件別訴は、142条で禁止される重複起訴に当たらず、適法である。

第2 前訴判決の既判力の後訴に対する作用

後訴では、既判力を前提にして判断しなければならず、既判力に反する判断をしてはならないという作用がある。

前訴判決については、前訴の口頭弁論終結時に(民事執行法35条2項から既判力の基準時は口頭弁論終結時だと解される)、Xが甲土地の総有権(所有権)を有していなかったという判断について既判力が生じる。Yが甲土地を所有していたという判断に既判力が生じるわけではない。

事案に即して検討すると、後訴では、前訴の口頭弁論終結時にXが甲土地の総有権(所有権)を有していなかったという判断を前提にして判断しなければならず、この判断に反する判断をしてはならないという作用が及ぶ。もっとも、前訴の口頭弁論終結時以降にXが所有権を取得したとか、XでもYでもない者(Xの構成員でもよい)が前訴の口頭弁論終結時から甲土地を所有しているとかの判断をすることは許される。

以上より、前訴でXの請求を棄却する判決をYが得たとしても、上記の作用が及ぶだけであり、後訴のYの請求が認容されるとは限らない。

以上

一読したときは何を書いたらよいのだろうかと悩みましたが、一つずつ考えていき、結果的にはそれなりに書けたのではないかなというところまでたどり着きました。

以下会社法についてはその条数のみを示す。

〔設問1〕

第1 Dの主張

(1)株主への利益供与

Dは、Aらに対し、本件取引により120条1項に反する株主への利益供与をしたとして、責任追及の主張をすることが考えられる。Cに対しては同条3項、A、B及びEについては同条4項がその根拠である。

(2)任務懈怠

Dは、A、B及びEに対し、本件取引を取締役会で賛成して決定したことにつき、423条1項の任務懈怠の責任を追及することが考えられる。

第2 Dの主張の当否

(1)株主への利益供与

本件取引では甲社がCから本件土地が2億円で購入しており、本件土地の適正価格は2億円であったということであるから、120条2項でそれが同条1項の株主への利益供与だと推定されることはない。本件土地が換金しづらかったといったという事情も見当たらないので、120条1項の株主への利益供与には当たらない。よって、このDの主張は否定される。

(2)任務懈怠

取締役は、355条の忠実義務を負い、会社との委任契約に基づき民法644条の善管注意義務を負う(忠実義務と善管注意義務の内容は同じであると解されている)。これが423条1項の任務である。

株式会社は利益を獲得することが予定されているので、会社の財産にマイナスが生じないようにすることだけでなく、利益を獲得できる機会を逃さずに活用することも423条1項の任務に含まれる。積極的に行動した結果としてマイナスが生じたときに後知恵で取締役の責任を追及することを否定する経営判断の原則が認められているが、利益を獲得できそうな機会があるのに消極的に行動しないということは経営判断の原則から正当化されない。

本件では、本件土地より倉庫に適した土地があったのだから、本件取引により甲社の財産にマイナスが生じていないとしても、利益を獲得できそうな機会をみすみす逃したとして、A、B及びEは任務を怠ったと言える。得べかりし利益がこれによって生じた損害である。

以上より、このDの主張は正当である。

〔設問2〕

本件提訴請求の根拠は、847条3項である。株式会社である甲社が請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起していないことは認められるので、この訴えの適法性は同条1項の請求の適法性にかかっている。

甲社は公開会社ではないので、同条2項より、株主であるDは、その要件を満たす。Dは、甲社監査役のFに対し、本件提訴請求をしており、386条1項から、会社の取締役に対する責任追及の訴えについては監査役が会社を代表するので、その点も要件を満たす。Aは、349条、特にその4項を根拠に、株式会社を代表するのは取締役であり、代表取締役である自分が提訴請求を受けていないことは不適法であると反論することが想定される。しかし、先に見たように明文の規定があることに加え、取締役が自分で自分の責任を追及するのは困難であるという実質的な理由もあるので、このAの反論は認められない。

また、Aは、335条2項より、監査役は子会社の取締役を兼ねることができないところ、Fは甲社の子会社である乙社の取締役であり、そのようなFは甲社の監査役ではないので、そのFに対する提訴請求は不適法であると反論するかもしれない。しかし、Fに対して乙社取締役就任をお願いしたのはAであり、そのようなAがこうした主張をすることは信義則(民法1条2項)に反して許されない。

Aは、847条1項ただし書に該当すると主張するかもしれないが、単に背景事情としてAとDが対立していたというだけでは、それに該当しない。

以上より、本件訴えは適法である。

以上

〔設問1〕では、司法試験の出題趣旨や採点実感で経営判断の原則に言及されていたことを思い出し、そのことを論じるべきだと判断しました。Fの子会社である乙社取締役就任がわざわざ書かれているということはどこかで使うのだろうと思い、〔設問2〕で上のように書きました。

以下民法についてはその条数のみを示す。

〔設問1〕

(1)

Bの請求の根拠は、559条で準用される563条1項である。請負契約は、売買以外の有償契約であり、559条ただし書にも該当しないので、同条で準用される。

請負契約(632条)は、仕事の完成が契約内容である。仕事の完成の内容は当事者の合意により定まる。よって、契約に適合するかどうかは、転売を予定しているといった事情がなければ、客観的価値ではなく、当事者が合意した仕事の完成の内容を基準として判断する。

本件では、Bのコーポレートカラーである極めて鮮やかなピンク色の外壁用塗料である塗料αを用いて外壁を仕上げることが仕事の完成に含まれていた。Aは、周囲の住民から反対を受けたため、塗料αではなく、より明度の低い同系色の外壁用塗料である塗料βを用いた。上記の基準から、これは当事者が合意した仕事の完成に照らすと、契約に適合していない。Bは転売を予定していなかった。

Bが塗料αによる再塗装を求めたが、Aはこれを拒絶しているので、563条1項に該当する。よって、Bの請求は認められる。

Aは、636条を根拠として、注文者Bの与えた指図によって生じた不適合であると反論するかもしれないが、住民の反発があったとはいえ塗料αを用いることは違法でもなく、この反論は当たらない。

(2)

Bの請求の根拠は、415条1項であると考えられる。(1)より、債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときに当たる。564条より、415条の規定による損害賠償の請求は妨げられない。再塗装に要する費用は、これによって生じた損害に当たる。

しかしながら、Aが塗料αではなく塗料βを用いたのには住民の反発という一応の理由があり、塗料αによる再塗装を行う旨を申し入れているのだから、415条1項ただし書の債務者の帰責事由はない。よって、このBの請求は認められない。

Bは、709条を根拠に再塗装に要する費用を損害としてその賠償を請求することも考えられる。しかし、Aが塗料αによる再塗装を行う旨の申入れをしている以上、侵害したとは言えない。

以上より、Bの請求は認められない。

〔設問2〕

Fが援用する乙不動産の取得時効は、20年の取得時効ということなので、162条1項がその根拠である。本件では、占有がいつ開始されたのかということから、同条の「占有」の意義が問題となるので、先にその点につき検討する。

そもそも、取得時効が認められているのは、継続した権利状態を尊重するためである。不動産については、登記により、その権利状態が示される。一人の人が複数の不動産を所有することも珍しくなく、登記によればそれも可能である。よって、不動産については、事実上の占有をしていなくても、登記により法律上の占有をしていれば、162条1項の占有に当たると解する。

本件では、令和9年4月1日、乙不動産の登記名義人をFとするために必要な登記が行われたので、この時点でFが乙不動産の占有を開始したと評価できる。

Fは、所有の意思をもっていたし、平穏かつ公然と占有していたと思われる。もっとも、所有の意思、平穏、公然は、186条1項で占有者Fについて推定されるので、その推定を覆されそうになったときに上記の主張をすればよい。

Fは、令和29年4月1日時点で登記名義により乙不動産の占有をしていた。よって、186条2項から、その間の20年間の占有が推定される。

Fは、145条の時効の援用をしている。

以上より、Fが援用する乙不動産の取得時効は成立する。

以上

これで2ページちょっとです。特に〔設問2〕では論じ足りないと感じつつも、割り切って他の2科目(商法と民事訴訟法)に時間を使おうと判断しました。