問題

〔第2問〕(配点:100)

建設会社Aは,B県C市内に所在するA所有地(以下「本件土地」という。)において,鉄筋コンクリート造,地上9階,地下2階で,住戸100戸のほか,135台収容の地下駐車場を備えるマンション(以下「本件建築物」という。)の建築を計画した。本件建築物は,高さ30メートル,敷地面積5988平方メートル,建築面積3321平方メートル,延べ面積2万1643平方メートルである。本件土地は,都市計画法上の第二種中高層住居専用地域に位置している。

Aは,平成20年7月23日,本件土地の周辺住民からの申出に基づき,本件建築物の建築計画に関する説明会を開催した。本件土地の周辺住民で構成する「D地域の生活環境を守る会」は,B県建築主事E(C市には建築主事が置かれていない。)に対し,同年9月26日付け申入書をもって,周辺住民とAとの協議が整うまで,Aに対し,本件建築物に係る建築計画について建築基準法第6条第1項に基づく確認をしないこと,また,同計画については,建築基準法等に違反している疑いがあり,周辺住民の反対も強いので,公聴会を開催することを求める申入れをした。

その後,Aと周辺住民の間で何度か協議が行われたが,話合いはまとまらなかった。同年12月12日,Aは,Eに対し,建築基準法第6条第1項により建築確認の申請を行った。Eは,公聴会を開催することなく,Aに対し,平成21年1月8日付けで建築確認(以下「本件確認」という。)をした。

本件土地の周辺住民であるF,G,H,Iの4名(以下「Fら」という。)は,同年1月22日,B県建築審査会に対し,本件確認の取消しを求める審査請求をしたが,同年4月8日,B県建築審査会は,これを棄却する裁決を行った。

そこで,Fらは,訴訟の提起を決意し,同年4月14日,弁護士Jの事務所を訪問して,同事務所に所属する弁護士Kと面談した。これを受けて,同月下旬,本件に関し,弁護士Jと弁護士Kが会議を行った。

【資料1 法律事務所の会議録】を読んだ上で,弁護士Kの立場に立って,弁護士Jの指示に応じ,設問に答えなさい。

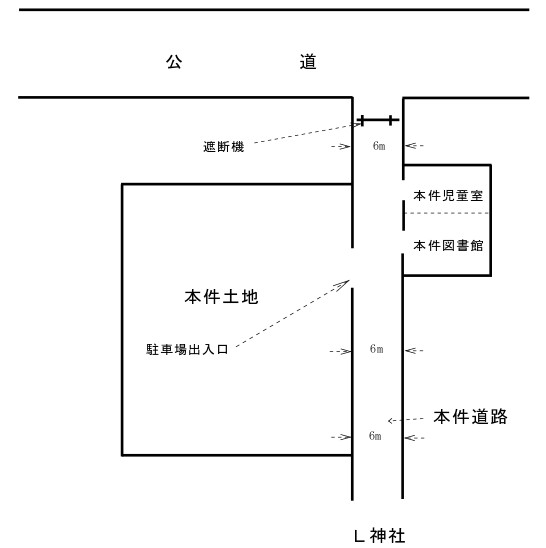

なお,本件土地等の位置関係は【資料2 説明図】に示してあり,また,建築基準法,B県建築安全条例,B県中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下「本件紛争予防条例」という。)の抜粋は,【資料3 関係法令】に掲げてあるので,適宜参照しなさい。

〔設 問〕

1.Fらが本件建築物の建築を阻止するために考えられる法的手段(訴訟とそれに伴う仮の救済措置)を挙げた上で,それを用いる場合の行政事件訴訟法上の問題点を中心に論じなさい。

2.考え得る本件確認の違法事由について詳細に検討し,当該違法事由の主張が認められ得るかを論じなさい。また,原告Fがいかなる違法事由を主張できるかを論じなさい。

【資料1 法律事務所の会議録】

弁護士J:本日はFらの案件について基本的な処理方針を議論したいと思います。Fらは,本件建築物が違法であると主張しているようですが,その理由はどのようなものですか。

弁護士K:本件土地は,幅員6メートルの道路(以下「本件道路」という。)に約30メートルにわたって接しているのですが,Fらは,本件建築物のような大きなマンションを建築する場合,この程度の道路では道路幅が不十分だと主張しています。また,本件道路が公道に接する部分にゲート施設として遮断機が設置されているため,遮断機が下りた状態では車の通行が不可能であり,遮断機を上げた状態でも実際に車が通行できる道路幅は3メートル弱しかないそうです。さらに,Aの説明では,遮断機の横にインターホンが設置されており,非常時には遮断機の設置者であるL神社の事務所に連絡して遮断機を上げることができるそうですが,Fらは,常に連絡が取れて遮断機を上げることができるか心配であると話しています。つまり,火災時などに消防車等が進入することが困難で,防災上問題があると述べております。

弁護士J:どうして,道路に遮断機が設置されているのですか。

弁護士K:本件道路は,L神社の参道なのですが,B県知事から幅員6メートルの道路として位置指定を受けており,いわゆる位置指定道路に当たるそうです。L神社では,参道への違法駐車が後を絶たないことから,本件道路が公道に接する部分に遮断機を設置しているとのことです。

弁護士J:なるほど,位置指定道路ですか。宅地造成等の際に,新たに開発される敷地予定地が接道義務を満たすようにするため,位置の指定を受けた私道を建築基準法上の道路として扱う制度ですね(建築基準法第42条第1項第5号)。まず,本件土地については,幅員がどれだけの道路に,どれだけの長さが接していなければならないか調べてください。その上で,本件道路との関係で,本件建築物の建築に違法な点がないかを検討してください。

弁護士K:分かりました。このほか,本件建築物の地下駐車場出入口から約10メートルのところに,市立図書館(以下「本件図書館」という。)に設置されている児童室(以下「本件児童室」という。)の専用出入口があります。Fらは,地下駐車場の収容台数が135台とかなり大規模なものなので,本件児童室を利用する子供の安全性に問題がある,と主張しています。

弁護士J:本件児童室は一体どのようなものですか。

弁護士K:本件図書館内にあって,児童関係の図書を一箇所に集め,一般の利用者とは別に閲覧場所等を設けたもので,児童用の座席が10人分程度用意されています。本件児童室には,本件図書館の出入口とは別に,先ほど触れた専用出入口が設けられ,専用出入口は午後5時に閉鎖されますが,本件図書館の他の部分とは内部の出入口でつながっており,本件図書館の利用者はだれでも自由に行き来できるようです。本件児童室内には,児童用のサンダルが置かれたトイレがあり,また,幼児の遊び場コーナーがあるなど,児童の利用しやすい設備が整っています。本件図書館は,総床面積3440平方メートル,地下1階,地上4階ですが,本件児童室は,1階部分のうち約100平方メートルを占めています。

弁護士J:なるほど。本件児童室との関係で,本件建築物の建築に違法な点がないかを検討してください。確認ですが,本件建築物は,容積率,高さ,建ぺい率の点では法令に合致しているのですね。

弁護士K:はい,そのようです。

弁護士J:Fらの主張はそれだけですか。

弁護士K:Aは,本件建築物の建築について一応説明会を開催したのですが,情報の開示が不十分で,住民に質問の機会を与えず,一方的に終了を宣言するなど,形ばかりのものだったそうです。

弁護士J:そもそもAには説明会の開催義務があるのですか。

弁護士K:本件紛争予防条例には,説明会の開催についての規定があり,Fらは,Aの行為は条例違反に当たると主張しております。

弁護士J:そうですか。本件において当該条例違反が認められるか,仮に認められるとして,それが本件確認との関係でどのような意味を持つのか,それぞれについて検討してください。

弁護士K:分かりました。最後になりますが,Fらは,本件確認を行う際には,公聴会を開催する必要があったにもかかわらず,建築主事Eはこれを行っていない,という点も強調しておりました。

弁護士J:なるほど。それでは,以上のFらの主張について,その当否も含めて検討しておいてください。

弁護士K:はい,分かりました。

弁護士J:次に,訴訟手段についてですが,本件建築物の建築を阻止するためには,どのような方法が考えられるか検討してください。建築基準法第9条第1項に基づく措置命令をめぐる行政訴訟も考えられますが,これについては後日議論することとして,今回は検討の対象から外してください。また,検査済証の交付を争っても建築の阻止には役立ちませんから,これも除外してください。

弁護士K:了解しました。それでは,本件確認を争う手段を検討してみます。

弁護士J:本件確認が処分に当たることは疑いありませんし,審査請求も既に行われています。出訴期間も現時点では問題ないようですね。訴訟を提起するとして,Fらは本件建築物とどのような関係にあるのですか。

弁護士K:Fは,本件土地から10メートルの地点にあるマンションの一室に居住しています。Gは,Fの居住するマンションの所有者ですが,そこには住んでおりません。したがって,FとGは,本件建築物から至近距離に居住するか,建築物を所有しているといえます。

弁護士J:HとIはどうですか。

弁護士K:Hは,小学2年生で,本件児童室に毎週通っており,Iはその父親です。二人は,本件土地から500メートル離れたマンションに住んでいます。

弁護士J:そうですか。全員が訴訟を提起する資格があるのか,ここは今回の案件で特に重要だと思いますので,個別具体的に丁寧に検討してください。

弁護士K:はい,分かりました。

弁護士J:訴訟を適法に提起できるとして,自らの法律上の利益との関係で,本案においていかなる違法事由を主張できるのでしょうか。まず,Fについて検討してみてください。

弁護士K:分かりました。

弁護士J:建築工事の進ちょく状況はどうですか。

弁護士K:急ピッチで進められており,この調子でいくと,余り遠くない時期に完成に至りそうです。

弁護士J:Fらが望んでいるのは建築を阻止することですし,本件建築物が完成してしまうと訴訟手続上不利になる可能性もありますね。本件建築物が完成した場合,どのような法的問題が生じるかを整理した上で,訴訟係属中の工事の進行を止めるための法的手段について,それが認容される見込みがあるかどうかも含めて検討してください。

弁護士K:そうですね。よく調べてみます。

【資料2 説明図】

【資料3 関係法令】

○ 建築基準法(昭和25年5月24日法律第201号)(抜粋)

(目的)

第1条 この法律は,建築物の敷地,構造,設備及び用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康及び財産の保護を図り,もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

一~九 (略)

九の二 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。

(1) 耐火構造であること。

(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては,(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

(ⅰ) 当該建築物の構造,建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

(ⅱ) 当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

ロ (略)

九の三~三十五 (略)

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第6条 建築主は,第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略),これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)

一~四 (略)

2,3 (略)

4 建築主事は,第1項の申請書を受理した場合においては,同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から35日以内に,同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に,申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し,審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは,当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

5~15 (略)

(建築物に関する完了検査)

第7条 建築主は,第6条第1項の規定による工事を完了したときは,国土交通省令で定めるところにより,建築主事の検査を申請しなければならない。

2,3 (略)

4 建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては,建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は,その申請を受理した日から7日以内に,当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

5 建築主事等は,前項の規定による検査をした場合において,当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは,国土交通省令で定めるところにより,当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

(違反建築物に対する措置)

第9条 特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主,当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者,管理者若しくは占有者に対して,当該工事の施工の停止を命じ,又は,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2~15 (略)

(大規模の建築物の主要構造部)

第21条 高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物(その主要構造部(床,屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材,プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は,第2条第9号の2イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし,構造方法,主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は,この限りでない。

2 延べ面積が3000平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床,屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材,プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は,第2条第9号の2イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。

(道路の定義)

第42条 この章の規定において「道路」とは,次の各号の一に該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては,6メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

一 道路法(昭和27年法律第180号)による道路

二~四 (略)

五 土地を建築物の敷地として利用するため,道路法(中略)によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で,これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

2~6 (略)

(敷地等と道路との関係)

第43条 建築物の敷地は,道路(中略)に2メートル以上接しなければならない。(以下略)

一,二 (略)

2 地方公共団体は,特殊建築物,階数が3以上である建築物,政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(中略)が1000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員,その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により,前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては,条例で,必要な制限を付加することができる。

(容積率)

第52条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める数値以下でなければならない。(以下略)

一 (略)

二 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(中略) 10分の10,10分の15,10分の20,10分の30,10分の40又は10分の50のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

三~六 (略)

2~15 (略)

(建築物の各部分の高さ)

第56条 建築物の各部分の高さは,次に掲げるもの以下としなければならない。

一,二 (略)

三 第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(中略)内においては,当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに,第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては5メートルを,第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10メートルを加えたもの

2~7 (略)

○ B県建築安全条例(昭和25年B県条例第11号)(抜粋)

(趣旨)

第1条 建築基準法(以下「法」という。)(中略)第43条第2項による建築物の敷地及び建築物と道路との関係についての制限の付加(中略)については,この条例の定めるところによる。

(建築物の敷地と道路との関係)

第4条 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は,その延べ面積の合計とする。)が1000平方メートルを超える建築物の敷地は,その延べ面積に応じて,次の表に掲げる長さ以上道路に接しなければならない。

延べ面積 長さ

1000平方メートルを超え,2000平方メートル以下のもの 6メートル

2000平方メートルを超え,3000平方メートル以下のもの 8メートル

3000平方メートルを超えるもの 10メートル

2 延べ面積が3000平方メートルを超え,かつ,建築物の高さが15メートルを超える建築物の敷地に対する前項の規定の適用については,同項中「道路」とあるのは,「幅員6メートル以上の道路」とする。

3 前二項の規定は,建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合においては,適用しない。

(敷地から道路への自動車の出入口)

第27条 自動車車庫等の用途に供する建築物の敷地には,自動車の出入口を次に掲げる道路のいずれかに面して設けてはならない。ただし,交通の安全上支障がない場合は,第5号を除き,この限りでない。

一 道路の交差点若しくは曲がり角,横断歩道又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5メートル以内の道路

二 勾配が8分の1を超える道路

三 道路上に設ける電車停留場,安全地帯,橋詰め又は踏切から10メートル以内の道路

四 児童公園,小学校,幼稚園,盲学校,ろう学校,養護学校,児童福祉施設,老人ホームその他これらに類するものの出入口から20メートル以内の道路

五 前各号に掲げるもののほか,知事が交通上支障があると認めて指定した道路

○ B県中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和53年B県条例第64号)

(抜粋)

(目的)

第1条 この条例は,中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに紛争のあつせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより,良好な近隣関係を保持し,もつて地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 中高層建築物 高さが10メートルを超える建築物(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域をいう。)にあつては,軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物)をいう。

二 紛争 中高層建築物の建築に伴つて生ずる日照,通風及び採光の阻害,風害,電波障害等並びに工事中の騒音,振動等の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する近隣関係住民と建築主との間の紛争をいう。

三 建築主 中高層建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

四 近隣関係住民 次のイ又はロに掲げる者をいう。

イ 中高層建築物の敷地境界線からその高さの2倍の水平距離の範囲内にある土地又は建築物に関して権利を有する者及び当該範囲内に居住する者

ロ 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められる者

(知事の責務)

第3条 知事は,紛争を未然に防止するよう努めるとともに,紛争が生じたときは,迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない。

(当事者の責務)

第4条 建築主は,紛争を未然に防止するため,中高層建築物の建築を計画するに当たつては,周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに,良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。

2 建築主及び近隣関係住民は,紛争が生じたときは,相互の立場を尊重し,互譲の精神をもつて,自主的に解決するよう努めなければならない。

(説明会の開催等)

第6条 建築主は,中高層建築物を建築しようとする場合において,近隣関係住民からの申出があつたときは,建築に係る計画の内容について,説明会等の方法により,近隣関係住民に説明しなければならない。

2 知事は,必要があると認めるときは,建築主に対し,前項の規定により行つた説明会等の内容について報告を求めることができる。

練習答案

1.

(1)Fらが本件建築物の建築を阻止するために考えられる法的手段

Fらが本件建築物の建築を阻止するために考えられる法的手段は、本件確認の取消しの訴え(行政事件訴訟法(以下「行訴法」とする)3条2項)である。そして仮の救済措置として本件確認の効力の停止(執行停止)を求める(行訴法25条2項)。

(2)Fらの原告適格

裁判所は、処分の相手方以外の者について前項に規定する(行訴法9条1項の原告適格の)法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする(行訴法9条2項前段)。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする(行訴法9条2項後段)。

本件確認処分はAを名宛人としたものであり、Fらは処分の相手方以外の者である。本件処分の根拠は建築基準法であり、B県建築安全条例(以下「安全条例」とする)及びB県中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下「紛争予防条例」とする)も当該建築基準法と目的を共通にする関係法令である。

建築基準法の目的は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図」ることである(建築基準法1条)。この目的のために建築物の各種基準が定められており、それはその建築物の近接した場所に居住したり建築物を所有したりする者の生命、健康及び財産を個別的に保護していると解釈できるので、本件土地から10メートルの地点に居住しているFと建築物を所有しているGに原告適格が認められる。もし建築基準法に違反した建築物が作られたら、Fは救急車が入れないために生命を失うかもしれないし、Gはそうした危険のために入居者がいなくなると所有するマンションの財産的価値を失ってしまう。F及びGには本件確認処分の取消しを求めるにつき法律上の利益がある。他方で安全条例27条4号の施設の利用者の利益は一般公益的なものであり、個別的に保護されたものとは言えないので、本件児童室に毎週通っているHとその父親Iの原告適格は否定される。本件児童室に必ず行かなければならないというわけではないし、毎週通い続けるとしても十分に注意をすれば建築基準法違反の状態でもそれほど危険であるとも限らない。

(3)執行停止の可否

処分の取消しの訴えが提起されても、執行不停止が原則である(行訴法25条1項)。処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立により、決定でもつて、処分の効力の全部又は一部の停止をすることができる(行訴法25条2項本文)。裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする(行訴法25条3項)。

Fらは建築の祖師を望んでいて、それは本件確認処分の執行又は手続の続行の停止では目的を達することができないので、ここで問題になるのは処分の効力の停止である(行訴法25条2項但書)。

本件確認処分に基づいて建築物が作られると、Fらの生命、健康及び財産が危険にさらされる。特に生命や健康は一度害されると回復は不可能か可能であっても困難である。他方で建築物が完成してから取り壊すのも不合理である。よって執行停止が認められる。

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれはないし、本案について理由がないともみえないので、行訴法25条4項の除外規定には当てはまらない。

2.

(1)接道義務

本件建築物は延べ面積が2万1643平方メートルなので、安全条例で建築基準法43条2項に付加された制限を考慮すると、10メートル以上の長さの道路に接しなければならない(安全条例4条1項)。また、本件建築物の高さは30メートルなので、その道路は幅員6メートル以上の道路である(安全条例4条2項)。本件建築物は幅員が6メートルの位置指定道路(建築基準法42条1項5号)に接しているので、その部分の長さが10メートル以上になれば適法である。遮断機については上げることができるので問題ない。

(2)児童室

本件児童室は、「児童公園、小学校、幼稚園、盲学校、ろう学校、養護学校、児童福祉施【原文ママ】、老人ホーム、その他これらに類するもの」と考えられるので、その出入口から20メートル以内の道路に面して自動車の出入口を設けてはならない(安全条例27条4号)。本件建築物の地下駐車場出入口から約10メートルのところに本件児童室の専用出入口があるので、違法である。本件図書館から本件児童室に入ることができるが、それだと余計に駐車場出入口に近くなってしまうので、違法であることに変わりはない。

(3)説明会

本件は中高層建築物を建築しようとする場合であり、近隣関係住民から申出があったので、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなければならない(紛争予防条例6条1項)。Aは説明会を開催して計画の内容を説明したので、住民に質問の機会を与えなかったとしても、違法ではない。

また、仮に違法であったとしても、この説明義務は近隣関係住民に取消し訴訟の提起などを判断する機会を与えるためなどのものであるので、この違法のみで確認処分が取消されることはない。

(4)公聴会

知事は、紛争を未然に防止するよう務めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない(紛争防止条例3条)が、公聴会の開催までは義務づけられていない。よって公聴会を開かなかったとしても違法ではない。

(5)Fの主張

以上より違法なのは(2)児童室だけであるが、その違法はFの法律上の利益(Fの生命、健康)とは関係がないので、Fはその違法を主張できない。

以上

修正答案

1.

(1)Fらが本件建築物の建築を阻止するために考えられる法的手段

Fらが本件建築物の建築を阻止するために考えられる法的手段は、本件確認の取消しの訴え(行政事件訴訟法(以下「行訴法」とする)3条2項)である。そして仮の救済措置として本件確認の効力の停止(執行停止)を求める(行訴法25条2項)。

本件確認の処分性、審査請求前置、出訴期間には問題がないので、以下ではその他の問題を論じる。

(2)Fらの原告適格

裁判所は、処分の相手方以外の者について前項に規定する(行訴法9条1項の原告適格の)法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする(行訴法9条2項前段)。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする(行訴法9条2項後段)。

本件確認処分はAを名宛人としたものであり、Fらは処分の相手方以外の者である。本件処分の根拠は建築基準法であり、B県建築安全条例(以下「安全条例」とする)及びB県中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(以下「紛争予防条例」とする)も当該建築基準法と目的を共通にする関係法令である。安全条例は建築基準法に制限を付加するものであるので当然目的を共通にするとして、紛争予防条例も中高層建築物に関しては特に近隣住民との利害調整を綿密にしなければならないという点で、建築基準法に上乗せしたものであるからである。

建築基準法の目的は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図」ることである(建築基準法1条)。この目的のために、火災を起こして周囲に被害を及ぼしたりしないように建築物の各種基準が定められており、それはその建築物の近接した場所に居住したり建築物を所有したりする者の生命、健康及び財産を個別的に保護していると解釈できるので、本件土地から10メートルの地点に居住しているFと建築物を所有しているGに原告適格が認められる。もし建築基準法に違反した建築物が作られたら、Fは救急車が入れないために生命を失うかもしれないし、Gはそうした危険のために入居者がいなくなると所有するマンションの財産的価値を失ってしまう。F及びGには本件確認処分の取消しを求めるにつき法律上の利益がある。

他方で本件児童室は安全条例27条4号の施設には該当しないので、そこに毎週通っているHとその父親Iの原告適格は否定される。そこでは「児童公園、小学校、幼稚園、盲学校、ろう学校、養護学校、児童福祉施設、老人ホーム、その他これらに類するもの」と規定されており、交通弱者である児童や高齢者を特に保護する趣旨であると考えられるが、児童公園を除いては多人数が日常的に多くの時間を過ごす施設であるところ、本件児童室はそのような施設ではない。児童公園についてはボール遊びなどで交通事故の危険性が飛躍的に高まることが考慮されていると推測できる。児童室以外の点において、H及びIは本件土地から500メートル離れたところに居住しているので、建築基準法に違反した建築物が作られても生命、健康及び財産に危険が及ぶこともまず考えられない。

(3)執行停止の可否

処分の取消しの訴えが提起されても、執行不停止が原則である(行訴法25条1項)。処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立により、決定でもつて、処分の効力の全部又は一部の停止をすることができる(行訴法25条2項本文)。裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする(行訴法25条3項)。

Fらは建築の祖師を望んでいて、それは本件確認処分の執行又は手続の続行の停止では目的を達することができないので、ここで問題になるのは処分の効力の停止である(行訴法25条2項但書)。

本件確認処分に基づいて建築物が作られると、Fらの生命、健康及び財産が危険にさらされる。特に生命や健康は一度害されると回復は不可能か可能であっても困難である。他方で建築物が完成してから取り壊すのも不合理であり、確認処分の取消しを争う際には執行停止をすることの合理性がある。よって執行停止が認められる。

公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれはないし、本案について理由がないともみえないので、行訴法25条4項の除外規定には当てはまらない。

(4)訴えの利益の消滅

建築確認は適法に工事をすることができるようにする効果をもつ処分なので、本件建築物が完成した場合は、その確認処分を争う訴えの利益が消滅し、訴えが却下される。

2.

(1)接道義務

本件建築物は延べ面積が2万1643平方メートルなので、安全条例で建築基準法43条2項に付加された制限を考慮すると、10メートル以上の長さの道路に接しなければならない(安全条例4条1項)。また、本件建築物の高さは30メートルなので、その道路は幅員6メートル以上の道路である(安全条例4条2項)。本件建築物は幅員が6メートルの位置指定道路(建築基準法42条1項5号)に30メートルの長さ接しているので、接道義務は満たされている。遮断機については設置に合理的理由があり、インターホンで連絡して上げることができるし、仮に連絡がつかなくても車体を傷つけることを厭わなければ無理矢理遮断機を押し上げて緊急車両が通行することも可能なので問題ない。遮断機を上げた状態でも実際に車が通行できる道路幅は3メートル弱しかないとのことであるが、本件土地と接する部分では6メートルの幅があり、消火活動をする際などに支障をきたさないので、それも違法とはならない。

(2)児童室

本件児童室は、前述のように、安全条例27条4号の施設には該当しないので、本件建築物の地下駐車場出入口から約10メートルのところに本件児童室の専用出入口があったとしても違法にはならない。

(3)説明会

本件は中高層建築物を建築しようとする場合であり、近隣関係住民から申出があったので、建築に係る計画の内容について、説明会等の方法により、近隣関係住民に説明しなければならない(紛争予防条例6条1項)。Aは説明会を開催して計画の内容を説明したので、住民に質問の機会を与えなかったとしても、違法ではない。

また、仮に違法であったとしても、この説明義務は近隣関係住民に取消し訴訟の提起などを判断する機会を与えるためなどのものであるので、この違法のみで確認処分が取消されることはない。

(4)公聴会

知事は、紛争を未然に防止するよう務めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない(紛争防止条例3条)が、公聴会の開催までは義務づけられていない。行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが 当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、 必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により 当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない(行政手続法10条)が、これも努力義務に過ぎず、さらに本件では既に紛争防止条例に基づいて説明会がなされて住民との話し合いが膠着状態になっていたので、公聴会を開催する必要性が薄い。よって公聴会を開かなかったとしても違法ではない。

(5)Fの主張

Fは接道義務により生命や健康を保護されている者であり、近隣関係住民であり(紛争予防条例2条4号イ)、行政手続法10条に規定される申請者以外の者にも該当すると考えられるが、児童室を利用する児童ではない。よって(2)児童室が仮に違法であったとしても、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない(行訴法10条1項)ので、その違法を主張することはできない。

以上

感想

誘導が親切だったので、大きな論点を落とさずにすんでよかったです。 しかし訴えの利益の消滅を論じ損ね、行政手続法10条、行政事件訴訟法10条という条文を挙げていなかったのは確実に減点対象です。本件事例特有の事情への踏み込みも不足していたように感じられます。