平行線と線分の比

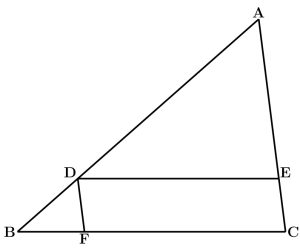

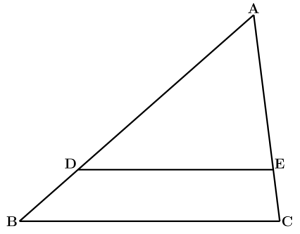

平行線と線分の比とは、右の図でBC // DEのとき、次の2つの事柄が成り立つことです。

(ア) AB:AD=AC:AE=BC:DE

(イ) AD:DB=AE:EC

(ア)の証明はそれほど難しくありません。

【証明】

△ABCと△ADEにおいて

BC // DEより平行線の同位角は等しいので

∠ABC=∠ADE…①

∠ACB=∠AED…②

①、②より2つの角がそれぞれ等しいので

△ABC∽△ADE

対応する辺の比は等しいので

AB:AD=AC:AE=BC:DE

これで(ア)は証明できました。問題は(イ)です。直感的には成り立ちそうですが、きちんと証明するとなると意外に苦労します。

平行線と線分の比の証明その1

補助線を引いて平行四辺形を作るやり方です。中学数学の教科書に載っているのはおそらくこれです。

【証明】

Dを通りACに平行な直線を引き、その直線とBCとの交点をFとする。

△ADEと△DBFにおいて

BC // DEより平行線の同位角は等しいので

∠ADE=∠DBF…①

AC // DFより平行線の同位角は等しいので

∠DAE=∠BDF…②

①、②より2つの角がそれぞれ等しいので

△ADE∽△DBF

対応する辺の比は等しいので

AD:DB=AE:DF…③

四角形DECFは平行四辺形なので

DF=EC

このことと③より

AD:DB=AE:EC

平行線と線分の比の証明その2

私は補助線を引いて平行四辺形を作ることが思いつかず、相似比から直接考えました。

【証明】

(ア)の証明より

△ABC∽△ADEであり、その相似比をa:bとすると

AB:AD=AC:AE=a:bとなる。

このことより、ある正の数m, nを用いて(2020/9/28「任意の正の数」を「ある正の数」に訂正)

AB=am, AD=bm

AC=an, AE=bn

と表すことができる。

DB=AB−AD=am−bm=m(a−b)

EC=AC−AE=an−bn=n(a−b)

となり、

AD:DB

=bm:m(a-b)

=b:(a−b)

AE:EC

=bn:n(a−b)

=b:(a−b)

となるので、

AD:DB=AE:ECが成り立つ。

比と実際の長さを混同しないように注意する必要がありますが、こうすれば補助線を引くことなしに相似比から直接証明できます。