中学校から高校受験(茨木高校、洛南高校)までの学習記録から、高校入学以後、大学受験(京大)までの記録です。

高1――いろいろなショック

高校に入ってすぐにカルチャーショックを受けました。休み時間にみな行儀よく座っているのです。出身中学では休み時間はおろか授業中でも立ち歩く人が珍しくなかったので、これはショックでした。

塾つながりで既に関係性がある程度できていたのもびっくりしました。塾に行っていなかったのは学年でも私だけだったかもしれないほどです。

これは先入観のせいかもしれませんが、どことなく嫌な感じの人が多かった印象があります。自己中心的だが頭は回るので言い訳などはうまいといったような印象です。その代わり殴る蹴るといった物理的な暴力はほとんど見られなかったように記憶しています。

学習面でもそれなりの衝撃はありました。初めての定期テストで数学が70点くらいしか取れなかったのです。といっても平均点が3、40点台のテストだったので、クラスメイトからはできるという目で見られました。実力テストでは平均して100点中の40点くらいしか取れなくてさすがにへこみましたが、これでも学年1ケタの順位だと後で知りました。それまでは何となくバカにされているように感じていたのが、テストで相対的によい成績を取っていることが知れると見る目が変わったことのほうが印象深かったです。

その難しい数学のテストを作った先生は教科書を一切使わず自作の体系的なノートで授業をして、遅刻したり宿題を忘れたりした生徒を立たせるような先生で恐れられていましたが、その独特の説明は今でもよく覚えています。ほかにも「水はスペシャルなんです」が口癖の化学の先生や、いかにも平安時代が大好きそうな古文の先生など、教え方もさることながら、その情熱に感銘を受けました。

高2――迷いのない選択

高2になるときにいくつかの選択科目があって、理科で地学を選ぶと自動的に文系になるという仕組みになっていたところで、地学を選びました。適性は理系のようでしたが、社会的な興味がはっきりしていたので、文系コースになることにためらいはありませんでした。数学はさらに磨きをかけたかったので、基礎から丁寧にする少人数クラスを選びました。そのクラスは数学が苦手な人向けだったようで、それでよいのかと何度も先生から確認されましたが、基礎からしっかりとやりたいということで意思を貫きました。どちらの選択もいい判断だったと思います。

ある時の数学の定期テストで、普通のベクトルの問題と、公開鍵暗号の問題とを選択できたことがあり、興味本位で後者を選んだということを覚えています。楽しみつつ苦労もしつつ90点くらい取れました。これもまたいい選択でしたし、後で普通のベクトルの問題も解き直したのも我ながら立派だと思います。

さて、高2のときの同じクラスには学年一成績がよいと評判の人がいました。現役で京大理学部に行って司法試験にも合格した人です。確かにその人はよくできましたが、勉強のためにいろいろなものを犠牲にしているのではないかと思わされるような人でした。その点私は総合的な成績では負けていたでしょうが、勉強のために何も犠牲にはしませんでした。

陸上部に打ち込んでいたことはいい思い出です。地区予選も突破できないような選手でしたが、全力で打ち込んだので悔いはないです。陸上を通じて学んだ、己を知るということや、試合当日にピークを合わせるといったことは、勉強や試験でも大いに生きています。人間関係なども含めて青春ですね。

高3――何も知らないまま京大入試に向けて勉強

自分の中では高校を卒業したら働くものだという感覚があったのですが、99%以上進学する環境でしたし、先生に相談したら政治家など社会を変えるような仕事をしたいのであれば大学に行ったほうがよいと言われたので、大学に進学することまではすんなりと決まりました。

そこからさてどうしようかと考えました。経済的な理由から国公立大学しか考えられず、距離と雰囲気から京都大学がいいかなと思いました。学部は社会や政治に興味を持ちつつ、心理学にもかなり関心が出てきていたので、総合人間学部がよいのではないかと思いました。高3になっても相変わらず塾へ通わず、通信教育もやらずだったので、それが適切な志望なのかどうかは全くわかりませんでした。

高校受験のときと同様に、夏までは学校の教材でひたすら復習をしました。しかし中学のときとは違って、手応えを得ることはできませんでした。

数学は定理や公式を理解できた(暗記ではなく論理的に証明できた)のですが、入試問題のパターンなどは把握できていませんでした。英語は文法事項などは何となく聞いたことがある状態でしたが、理解が甘く、語彙力が不足していました。国語は古文の助動詞あたりは意識できていましたが、漢文に句形というものがあるという発想すらありませんでした。社会は地理、世界史、現社を入試で使う予定でしたが、どれも練習量が圧倒的に不足していました。理科は地学でセンター試験だけだったので、一番ましだったと思います。受験業界に身を置く今となればこのような分析もできますが、当時は何をすればよいのかわかっていませんでした。

というより受験勉強をするということを体感的にわかっておらず、図書館で心理学関係の本を借りて読んだりすることのほうが多かったです。京大の入試形式からすればこれが結果オーライになるのですが、入試形式などつゆ知らず興味の赴くままに本を読んでいました。陸上部も高3の冬休みまで続けました。

受験対策らしきことは模試を数回受けたくらいです。それも数千円を払うのが惜しくて受けるかどうか迷った挙句に、何となく受けることを決めたものです。マーク模試と記述模試、大学別模試の区別さえついていないような状況です。それでもD判定やE判定が多い中にB判定も見たことがあるので、それなりの実力はあったのでしょう。

冬休みからは学校で借りられたお下がりの赤本で練習を積みました。センター試験は10年分近く時間を計って解きましたし、京大の二次試験の過去問と京大模試を集めた問題集もだいたい解きました。国語では解答欄の大きさを計って再現して、それを適度に埋めることまでしました。習うより慣れろです。

センター試験――1日目に調子に乗って、2日目にこける

1日目は英語、地理、数学という時間割でした。雪がうっすら積もっている山のほうの大学へ受験しに行ったことをよく覚えています。

当時の総合人間学部(文系)ではセンター英語が足切りにしかカウントされなかったので、英語は気楽に受けました。過去問でもそうでしたが、長文問題はパーフェクトペースで進んで発音や文法はけっこう間違えるという形でした。地理はたまたま知っている問題を多く引いたのか、かなりの手応えがありました。

次は数学です。当時のセンター数学1Aは数列、平面幾何、コンピュータの中から1つ選択するという形式でした。大多数の人は数列を選ぶのですが、それだと時間が厳しいので、私はコンピュータを選ぶという秘策を温めていました。誰に教わったわけでもありません。まず入試要項のどこを見てもコンピュータが禁じられているとは書いていないことを確認し、自分で問題を見て、理解し、過去問で試して実行可能だと感じていました。本番では予定通りにコンピュータを選びました。当時の数学2Bはベクトル、複素数、確率分布、コンピュータの4つから2つを選びます。確率は大の得意だったので当然選ぶとして、もう1つはコンピュータを軸にしていました。本番ではコンピュータが少し考えてもわからなかったので、その場の判断で解きやすそうなベクトルを選びました。

当日の夜か翌日の朝に自己採点をすると、英語が166、地理が91、数学1Aが100、数学2Bが100だったので、これはいけると思いました。後から振り返るとその油断がいけませんでした。

2日目は国語、地学、現代社会です。国語は大問1の評論はめったに間違わなかったので本番でも慎重に解きました。小説、古文、漢文は過去問でもできるときはできる、できないときはできないと不安定でした。そして手応えもよくわかりません。地学は範囲が狭かったので満点を狙いたいところでしたが、2,3問怪しかったです。現代社会は社会の予備用科目で、1日目の地理の91点を超えられる可能性は低かったので、念のために受けただけです。

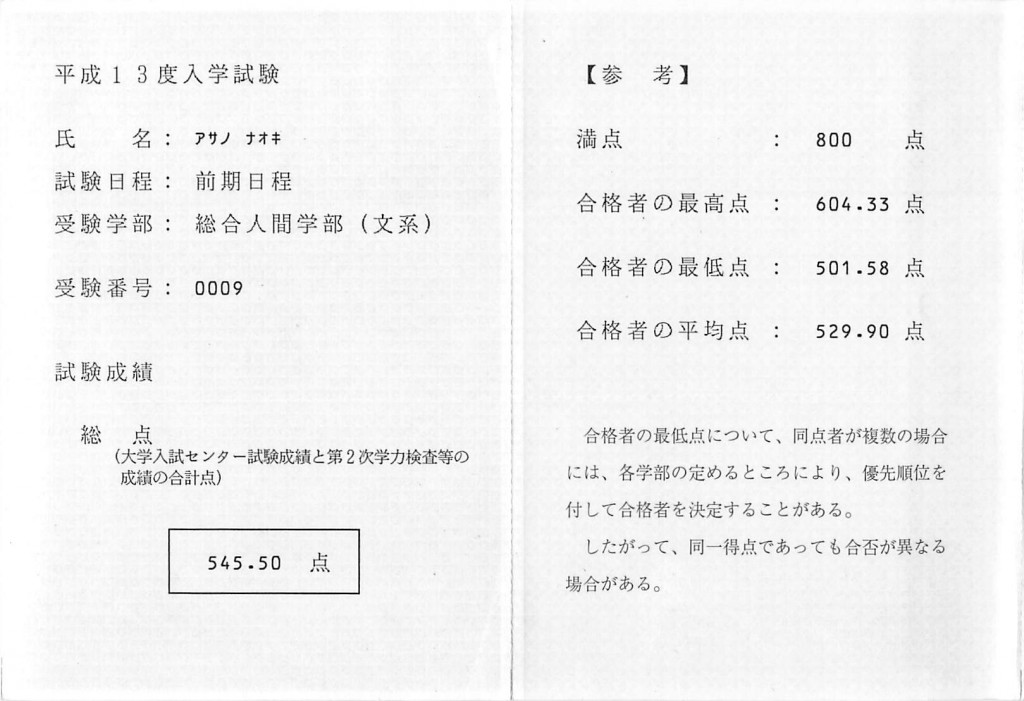

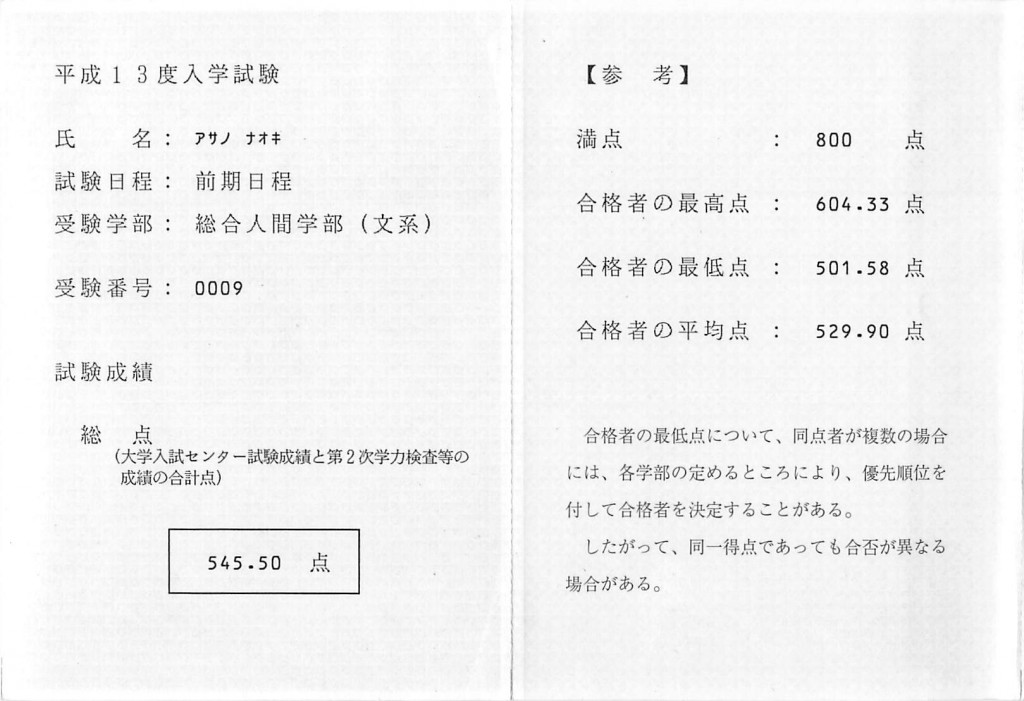

2日目の結果がひどいもので、国語が148、地学が94、現代社会が80でした。現代社会を抜いて699/800、実際の入試換算得点は社会と理科が2分の1、数学と国語が4分の1換算だったので、179/200でした。1日目のプラスを2日目で使ってしまった感じで、ボーダーのほんの少しだけ上でした。

二次試験――実力を最大限に発揮する

京大の入試ではセンター試験よりも二次試験の割合がかなり高いので、二次試験が実質的な勝負です。

国語は現代文、擬古文、古文の3題で、ひたすら記述式の問題でした。本文を読んで理解し、設問にできるだけ丁寧に答えました。科目の性質上、どういう点数になるのか予想しづらいものですが、誠意は伝えられたと思います。

数学は大きな問題が5つあるというシンプルなものです。2問を完答してもう1問もほぼ解いて、残りも精一杯の記述はしたので、文系数学としては上出来です。

英語は和訳と英訳というシンプルな形式です。英文というよりも背景知識から内容がだいたいわかったので、大きな間違いはしなかったと思います。

世界史は300字の論述が2題あり、残りは語句などを答える問題でした。個人的には知識不足のためにこの4科目の中では最も苦手としていましたが、自分の中ではましなほうだったという手応えを覚えています。

実力を出し切った感触はありました。

後日談

これで無理なら後期試験を受ける、それでもダメならもう一年やるつもりでした。浪人するとなればアルバイトをしながら宅浪することしか考えられませんでした。アルバイトをしながらどこまで勉強できただろうかと考えると、今でもヒヤヒヤします。

無事に合格できて本当によかったです。後で成績開示をしたら、そこそこ上位だったようです。

出身高校では合格体験記を募集していたので張り切って原稿を書いたら何とボツになりました。「世の中には経済的な事情などで勉強できない人がたくさんいる、勉強したくなければしなければよいではないか」といった内容だったせいでしょうか。それが本音でしたし、今でも基本的な部分で考えは変わっていません。